雨樹一期のトイカメラの教科書 第6回 「ホルガの説明書」

こんにちは、プロ・トイカメラマンの雨樹一期です。これまでの連載でフィルムの基本は説明しました。まーだまだ書くことはたくさんあるのですが、その前にHOLGAについてのコラムを挟みたいと思います。

第5回で「トイカメラとは?」というコラムを書きましたが、厳密にいうとLOMO LC-Aはトイカメラには分類されないので(僕の中ではトイカメラだけど)、ホルガこそトイカメラの王様じゃないかなと思います。ホルガは香港で大衆向けに安価で販売されたカメラです。低品質の材料と単純なレンズで構成された安っぽい造りの為に、ぼけやゆがみ、周辺光量落ちや光漏れなどを起こします。それらはいわゆる失敗写真とされるものですが、逆に味のある描写がカルト的な人気を呼び、アートと報道の分野で数多くの賞を勝ち取り、芸術家などに強く支持されました。根強い人気が今も続いているんですね。

機能は至って単純。絞りは晴れと曇りマークのたった2種類、とみせかけて実は絞りはF8の固定。晴れマークも曇りマークも同じ穴の大きさなんです(現行品はちゃんと大きさも切り替わるのかな)。ちなみに僕は改造して穴の大きさが変わるようにしています。またどこかで改造方法なども書こうと思っていますが、今回は基本を。

ピント合わせはもちろん目測です。被写体までの距離に合わせてレンズにあるマークをクルクル回転して中心にもってきて撮影します。人が一人のマークが80cm・人が三人のマークは3m・たくさん並んでいるのが5m・山のマークが∞となります。これ、かなりアバウトです。実際に僕は検証はしてないですし、おそらく検証してもよく分からないなー、そんな大差ないなーって結果になると思います(笑)。最短距離が80cmで、遠くのもの(5m以上先)を撮るなら山マークと覚えておくだけでもいいと思います。

シャッタースピードは、N(1/100)とB(バルブモード)のみ。基本はずっとNに合わせておきましょう。Bはシャッターを押している間はずっとシャッター窓が開くバルブ撮影。暗い場所や夜景を撮る時はBにします。手持ちだとブレるので三脚や机などで固定して撮影しましょう。

いやはや、こんなたいして何も出来ないくせに、描写も繊細でキレイってわけじゃないのに、ブローニフィルムを使わせる。この無駄感もまたトイカメラの魅力ですね。

とはいえ僕はもともとホルガはあまり好きじゃありませんでした。ですがトイカメラ教室開講にあたり、ホルガのサンプル写真も必要だし、「王様を使いこなしてないと話になんないよねー」と思い購入しました。その後しばらく使ってみたものの、やはりあまり好きくない(笑)。僕のトイカメラランキングでもほぼ最下位。でもはじめて好みの写真が撮れてからは、一気にそのトイカメラのライバルたちをごぼう抜き。晴れて一軍の仲間入りを果たしました。ホルガはレンズに特徴があって、それを活かせてなかっただけだったんですね。

『種類』

では、ホルガの種類から書いていきます。ホルガに興味があるけど、種類がたくさんあってどれを買えばいいのか分からないって方も多いと思うんですね。なので、ここでご参考までに。まず大きく分けるとHOLGA135とHOLGA120があります。135は35mmフィルムを使います。135の中にはHOLGA135とHOLGA135BCがあります。BCというのはブラックコーナーの略。つまり周辺光量落ちのこと。135よりも135BCの方がよりトイカメラの雰囲気が出るってことですね。どうせ購入するなら135BCがおすすめかなと思います。

でも僕はどうせのどうせ買うなら120がおすすめなんです。こちらはブローニフィルムを使用。種類がたくさんあります。一見ややこしいのですが、ただの略称なので覚えれば単純。まずオーソドックスなものから。

①HOLGA120N

②HOLGA120FN

③HOLGA120CFN

④HOLGA120GN

⑤HOLGA120GFN

⑥HOLGA120GCFN

ほんと、一見ややこしいですね。まずこの最後に付いてる『N』ってのは気にしない下さい(笑)。④〜⑥の『G』というのはガラスレンズ搭載という意味。①〜③はプラスチックレンズになります。描写に少し違いがあって、ガラスレンズの方がシャープに写ります。

次に②と⑤の『F』はフラッシュが搭載されているという意味。③と⑥の『CF』というのはカラーフラッシュのことです。カラーフラッシュはホワイト、ブルー、イエロー、レッドの四色です。

つまりはフラッシュがいらないのなら、①か④を買えばいいということ。フラッシュが欲しいのなら②、③、⑤、⑥のいずれかを買いましょう。どうせならカラーフラッシュの方がいいと思うので、③か⑥がいいですね。

ぼんやり柔らかく写したいなら①〜③、それよりも少し芯を残した描写がいいなら④〜⑥を。といってもトイカメラですから、デジカメみたいに堅い写真にはなりません。ほどよくシャープに写ります。

他にも120TLRや120GTLRというのがあります。TLRとは二眼レフタイプのこと。上から覗いて撮影出来るホルガです。また、ピンホール用のホルガもあります。120 Pinhole、120 3D Stereo Pinhole、120 Wide Pinhole。どれも面白そうですが、まず買うのならは①〜⑥、もしくは二眼タイプがいいかなと思います。ちなみに僕のおすすめは⑥のHOLGA120GCFNです。

また、ホルガには撮影アクセサリーがたくさんあって、35mmでも撮れるように出来たり、ピンホールやポラロイド撮影も出来たり、広角レンズや望遠レンズ、魚眼レンズや接写レンズを付けることも出来ます。生産中止も進んでるみたいですが(笑)。

『フィルムの装着』

ブローニフィルムは120サイズと220サイズがあります。これは長さの違いなんですが、ホルガでは120サイズを使用します。220サイズは構造上使用出来ません。無理矢理使えなくはないんですけどねー。ややこしくなるので120を使って下さい。

フィルム装着の下準備としては、裏蓋を開けた本体に真四角サイズで撮影する用の「6×6のマスク」をセットをするか、縦長サイズで撮影する用の「6×4.5のマスク」をセットします。

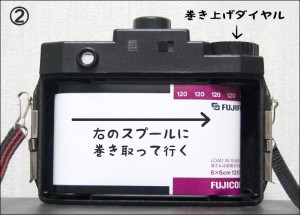

マスクは購入時に付いています。次にスプールという巻き取り軸を右にセットしておきましょう。僕は他のトイカメラが長方形で撮影されるものばかりなので、ホルガではいつも真四角で撮影しています。フラッシュ対応なら、このマスクを外して電池を入れます。6×6だと12枚、6×4.5だと16枚撮影出来ます。

■ 6×4.5で撮影

まず、左にフィルムを装着します。この時、遮光紙(光を遮断してくれる紙)の先端が右にくるようにします。そしてこの遮光紙を右のスプールの溝に差し込みます。そしてカメラ上部にあるフィルム巻き上げダイヤルを回します。連動して遮光紙が右側に巻き取られていきます(空回りしていたら、もう一度スプールに遮光紙を差し込むところから)。

巻き送られていることを確認出来たら裏蓋を閉めます。裏蓋中心にある矢印を合わせます。マスクが6×6ならば12に。マスクが6×4.5ならば16に。「撮れる枚数はこれだけですよ」という目印です。

赤いセロファンに数字の「1」が出てくるまで、フィルム巻き上げダイヤルをぐりぐり回していきましょう。なかなか数字が出てこないと感じるかもしれませんが、行き過ぎても戻すことは出来ないので慎重に。ここから一枚目を撮影していきます。この時、「1」と書いた遮光紙の裏にはフィルムがある状態です。蓋を開けると感光してしまいます。

撮影したら次は「2」が出てくるまで回します。それを繰り返して「12」の数字まで撮影が終わりましたら、後は遮光紙が見えなくなるまでダイヤルを回します。最終的には右側に全部巻き取られます。左に空のスプールが残りますので、次の撮影の為に右側にセットしておきましょう。

『描写の特徴』

レンズに特徴があります。これはLC-Aなどにはないホルガ特有のもの。中心にピントが合って、周辺にいくにつれボケていきます。また同じように光量も落ちます。普通は距離によってボケが生じるものですが、ホルガのレンズは違うんですね。同じ距離にあるものでも、ピントが合ったりボケたりします。連続するものを撮ると可愛く撮れたりと面白いです。

またその特徴を活かして高い場所から撮影すると、ミニチュア風に撮れます。

■ ミニチュア風

僕はホルガでも割としっかりと撮りたい派なんですが、もちろんそうでなくっても全く問題ありません。むしろそうじゃない方がいいかもしれない(笑)。多重露光したり、思いっきり逆光で撮影したり、日中にBモードで明るく撮ったり、わざとブレさせたり。とにかく不完全なカメラなんだからその不完全さも含めて何でもあり!って思って楽しむのが一番です。光漏れも味があって面白いですね。

トイカメラをやるのなら、LC-Aとホルガくらいは持っておきたいですね。

■ プロ・トイカメラマン雨樹一期オフィシャルサイト

http://www.amaki15.com/

■ トイカメラ日和

http://amaki15.blog90.fc2.com/

■ 猫レシピ

http://cat.amaki15.com

■Twitter

http://twitter.com/amaki15

(参考サイト)

◆HOLGA120のご購入はこちら

http://www.gizmoshop.jp/products/list.php?category_id=21

◆HOLGA135のご購入はこちら

http://www.gizmoshop.jp/products/list.php?category_id=40

「トイカメラの教科書」に掲載されているすべての画像・文章は著者の雨樹一期様が所有しています、許可無く無断で複製・配布することはご遠慮下さい。